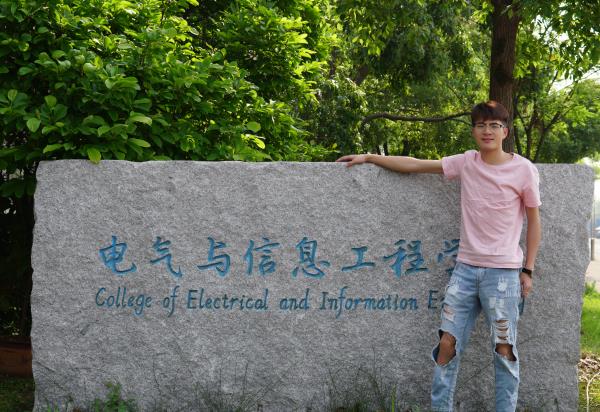

“你见过凌晨五点的衢院嘛?那时的校园很静,有一天里最好的空气。”赖承杭笑着描述道。在三百多个凌晨五点的努力和坚持后,他如愿等来了华中师范大学的录取通知书。

大三的第二个学期开始的时候,他正准备实习的简历材料,看着大家整整一叠的荣誉证书,忽然发现自己好像没有什么拿得出手的东西。心里的巨大落差,让赖承杭开始重新规划起未来的道路,他决定考研。

可是,如果考研,我能行吗?我会成功吗?这些问题一直在赖承杭的脑子里挥之不去。正巧赶上了陈佳泉老师的一节就业指导课,“如果还有学习的梦想未实现,不妨再勇敢一点,前怕狼后怕虎只会让自己止步不前。”陈老师语重心长地说。 正是这句话打消了他心底的顾虑,一个星期后,赖承杭坐在了考研教室里。

为了弥补成绩上的不足,他为自己量身定制了详细的复习计划,赖承杭将各科的学习任务密密麻麻地排在了每一天。为了更好地利用空余时间,赖承杭的口袋里经常放一个小本子,上面摘抄了他做题时遇到的英语生词,方便排队吃饭的间隙拿出来看。赖承杭有条不紊地说道,“刚开始繁重的复习任务让我觉得很累,可当我适应了这个节奏,反而感到了前所未有的踏实,有时候我甚至会因为解出了一道难题而充满干劲。”为了敦促自己学习,养成不拖拉的习惯,赖承杭坚持每天打卡,完成了任务就在本子上画个勾,月末了奖励看场球赛或电影。

在考研复习中期,赖承杭总是容易混淆政治知识点的时间和事件,这种兜着圈子的学习状态让他一度感到灰心和急躁。得知他的困扰后,学生处的宋怡、李月白老师便建议他练字。每当烦躁的时候他就临摹上一页字帖,心很快就能静下来。在调节好心理情绪后,赖承杭开始“对症下药”。他按照年代时间顺序罗列了政治事件,通过联想法加深印象,每天晚上留出一个小时来回顾一天的学习内容。赖承杭坚持每天五点钟起床,然后开始跑步、吃饭、学习。由于跨考,赖承杭格外重视对专业课的学习和掌握。为了能考上感兴趣的计算机信息与技术专业,他反复翻课本、刷视频、做习题,更是研究了华中师范大学五年来的所有真题。“记得一位考研成功的学长跟我说过,能够看着自己感兴趣的教材,听着喜欢的课程,就是学习的乐趣,况且人活着不就是为了那些小概率的梦想努力吗?考研就是一场有意思的再学习过程。”

考研是段看似孤独的旅行,要学会咀嚼寂寞,择二三益友同行,相互督促,相互鼓励。

同学吴寅超评价赖承杭说:“在考研的路上,他一直坚持着自己的目标并不断努力,他总觉得赶不上别人,因此付出的更多。记得当初刚上大学的时候,他还老找我打游戏,没想到后来一起考研,经常在商讨数学题。”跑步和爬山这是他们共同的减压方式。在酣畅淋漓里冲线、登顶,这过程就和考研一样,有辛苦,有汗水,也让他们收获了成长和友情。

除此之外,老师们也给了他很大的帮助。“记得考研最开始的一段时间,我光顾着挤压时间而忽视学习的效率,结果弄得自己压力很大又很累,是毛文斌老师带我去打球,告诉我学习要劳逸结合。学院老师和辅导员也很重视我们的状况,一有空就会找我们谈心。他们用自己亲身的经验让我少走了很多弯路,也教会了我很多做人的道理。”

虽然他没有惊艳的成绩单,也没有傲人的科研成果,甚至连考研的起点都比别人落下了半拍,但他还是靠自己的努力走向了成功,在拿到录取通知的那刻,赖承杭露出了自信的笑容,“我能做到的,我相信我的学弟学妹们一定会比我做的更好。感谢考研这段旅程给了我再生的机会,如果没有学校的支持,今天的我肯定不会迈入研究生的大门。”(学生记者 陈思颖 卫雯怡 何文姬)

浙公网安备33080202000121号

浙公网安备33080202000121号