中国网:http://union.china.com.cn/jdnews/txt/2025-08/27/content_43214050.shtml

2024年5月,浙江省创新实施文化特派员制度,选拔专业人才奔赴乡村“种文化”。衢州学院朱展、吴健、敬坤、吴锡标四位老师,带着专业学识与满腔热忱躬身力行,成为了衢州市首批文化特派员。一年过去,他们给乡村带来了怎样的新气象?让我们跟随他们的足迹,探寻文化赋能乡村振兴的生动实践。

朱展:“文化IP”讲好乡村故事

从前,“贺邵溪村”对朱展来说,还是一个陌生的名字。如今,这里已成为她的“第二故乡”。村民们总会热情地和她拉家常,孩子们更是亲昵地唤她“大姐姐”。

去年,她作为文化特派员来到贺绍溪村。正当她满怀信心想大展拳脚时,却很快遇到了现实挑战:村里缺乏叫得响的特色农产品,也没有现成的非遗项目,最具代表性的是“改革先锋”谢高华留下的精神印记。如何满足村里期待,打造具有本土特色的文化消费品,成为摆在她面前的重要任务。

带着思考,她走进农户家中访谈,与村镇干部反复探讨。经过扎实的调研,她的思路愈发明晰:贺邵溪村是谢高华的故乡,他敢为人先、勇立潮头的改革精神,深深镌刻在村庄的记忆里;而村庄的清澈溪流、四季花海,则是村民们世代守护的绿水青山。“讲好‘一红一绿’的故事,打造具有贺邵溪独特印记的文化IP!”朱展找到了“发力”的方向。

她以拨浪鼓为原型,设计出IP形象“鼓咚咚”。这一形象活泼灵动,既承载着改革历史印记,又洋溢着蓬勃朝气。围绕“鼓咚咚”,她带领团队融合改革开放的时代特色与怀旧元素,巧妙融入谢高华故居、先锋桥、时光供销社等地标,设计出冰箱贴、杯垫、扇子等文创产品。同时,她与团队一起记录整理谢家家风故事,制作宣传片在央视频、人民教育在线等平台播出。

贺邵溪的“绿”是另一张“金名片”。她选取向日葵、高粱、樱花、油菜花四种植物,打造了四个充满青春气息的植物IP。设计上,她大胆吸取当下流行的视觉元素,赋予它们“向阳之葵”、“红色之梁”、“初心之樱”等传播点,让IP真正融入年轻群体。这些IP不仅用于文创开发,未来还将应用到研学活动和乡村景观打卡点,增加游客的互动体验。

“做文化特派员,不是匆匆的过客,而是要在这片土地上种下文化的火种,让乡村的生命力长久燃烧。”朱展还启动“薪火公益课堂”计划,引入高校资源,为村里提供短视频拍摄、“小小艺术家”创作、读书会、八段锦养生等文化服务,为当地教师带来交叉学科、AI等前沿学术知识。

“乡村振兴不是一蹴而就的,它需要我们耐心浇灌、持续付出。”朱展说,她将继续扎根贺邵溪村,与村民们并肩前行,让创意活水源源不断,让红色基因生生不息。

吴健:老宅焕新飘出“文化香”

木屑清香弥漫在梁柱间,金源村15号老宅里,吴健老师正带领团队紧锣密鼓地施工。不久后,这座承载时光的古建筑,将以“文化驿站”的新貌焕发生机。

金源村位于常山县东案乡,风光秀丽,古街深深,文化底蕴深厚,享有“一门九进士、历朝笏满床”的美誉。然而,酒香也怕巷子深,村子外来人流量不足,尤其缺乏吸引年轻人深度参与、互动体验的文化项目。如何让厚重的进士文化真正‘活’起来,形成具有吸引力的品牌?如何将这一文化优势与村里的产业深度融合,赋能乡村振兴?带着这些思考,吴健萌生了打造“进士”文化品牌的想法。

他的提议得到了村委会的积极响应。“只要能够吸引游客到村里游玩、生活与度假,我们都全力配合和支持。”

说干就干,吴健着手进行IP形象设计。经过几番易稿与打磨,两个灵动可爱的“进士”IP形象——“良良”与“悠悠”最终诞生。“良良”身着朱衣朱裳,头戴硬幞头,脚上穿着白绫抹黑皮履,彰显着文人雅客的温文儒雅。“悠悠”则将喵咪拟人化,更加贴合现代人生活,年轻时尚。

品牌打造,仅有IP形象远远不够,还要有实体依托,打造文化驿站的计划也在同步推进。吴健深入村中街巷,精心选址。经过细致走访与反复考量,最终选定一处紧邻贤良祠堂、视野开阔的古宅。“这座古宅虽显斑驳,但它的布局和结构却有着独特的韵味,与进士文化的高雅相得益彰。”吴建解释道。选定目标后,他与团队就立即开展测量、绘图、拍照与相关资料的收集,完成了文化驿站的整体设计方案,并投入紧张的施工。

目前,文化驿站已经进入收尾阶段,休闲、品茶、庭院等功能空间划分清晰,进士文化的元素巧妙地融入其中,传统文化与闲适休憩在此自然相融。

为了增进村民对本土文化的认同,吴健还举办“建筑文化与家风文化”讲座,组织古建筑模型制作、艺术启蒙、毛笔书法研习、植物拓染等丰富活动,极大地丰富村民的精神文化生活。

“我希望让更多的人了解金源村的文化,爱上这片充满书香魅力的土地。”吴健对村庄的发展充满期盼。接下去,他还将围绕“进士文化”这一核心,开发普惠教育系列课程、打造具有金源特色的系列文创产品,努力为这座古村落留下生机勃勃、带不走的“文化名片”。

敬坤:“五色五心”唱响幸福曲

走进常山县芳村镇园区新村,一幅幅色彩斑斓、别具巧思的墙绘跃然眼前,吸引了不少村民和游客驻足拍照,成了村里新晋的“网红打卡点”。这些扮靓乡村的艺术画卷,正是敬坤老师带领学生团队耗时半年绘制而成。

悄然发生改变的,不止是村子看得见的“颜值”,还有乡亲们的精气神。

“村里硬件条件过硬,村民对文化生活的需求旺盛而迫切。”敬坤说,乡村振兴既要有“面子”,又要有“里子”。怀着“人人学才艺、户户有绝活、家家讲文明”的愿景,她将目光投向“一老一小”,倾力打造“五色五心讲堂”。

年过七旬的王阿婆,如今成了村里传统太极和养生操的“忠实学员”。每逢上课,她总是早早到场。“身子骨硬朗了,心情也更舒畅。”老年兴趣班的开设,让银发生活焕发新光彩。

在芳村小学,孩子们的欢声笑语肆意流淌。敬坤发挥纽带作用,整合高校资源,推动学校建设成“衢州学院大中小学思想政治教育一体化建设实践基地”。一场场接地气、冒热气的理论宣讲在此开展,大道理化作了孩子们的身边事,如春风化雨般浸润心田。衢州学院的大学生们也带着热情奔赴而来,他们走进课堂,与孩子们结伴开展素质拓展、艺术审美、体育锻炼等寓教于乐的活动。

驻村以来,敬坤已经走遍了村里的角角落落。她发现:每到周末,许多孩子都要跑到城里上兴趣班,来回路上特别奔波。“要能在村里上就好了。”抱着这种想法,她与常山县春泥公益组织携手,办起了免费的“周末课堂”。在这里,手绘卡通、儿童舞蹈启蒙、声乐表演、非遗研学……多元化、高品质活动贯穿四季,成为了孩子们的成长能量站。

“村里热闹起来了,生活越来越有滋有味。”提起敬坤,乡亲们竖起了大拇指。村支书说:“敬老师特别有干劲儿,自从她来了,村里月月有活动。”7月党史知识竞赛、8月浪漫七夕、9月敬老爱老、10月“我们的村晚”、11月西式美食制作……敬坤,用她的热情与巧思,为乡村生活增添了亮丽的色彩。

吴锡标:赋能“南孔文化副中心”建设

在浙西的山水环抱中,柯城区沟溪村已走过千年岁月。这个拥有1300余人口的村落,聚居着700多名孔子后裔,保存有完整的孔氏族谱、沟溪孔氏家训和清朝的孔氏祖宅。近年来,沟溪村积极探索文脉传承与乡村振兴相融合的新路径。这一方向,正与吴锡标教授的专业领域深度契合。

作为长期致力于南孔文化研究与传播的专家,吴锡标敏锐地洞察到该村作为孔氏后裔重要聚居地的潜力,提出将其打造为“衢州南孔文化副中心”的构想。

为推动构想落地,他积极建言献策,与柯城区政协协同,组织“请你来协商·打造南孔文化副中心”专题协商会,请沟溪村孔氏后裔代表、专家学者、柯城区政协委员、相关部门负责人,共商文化传承与乡村振兴大计。“打造南孔文化副中心,沟溪村具有唯一性和不可替代性。”吴锡标为南孔文化落地描绘路径,认为该村要加强与衢州孔氏南宗家庙、各地南孔村落及余东、余西等周边村庄之间的联动,凝聚打造副中心的合力,提升副中心的影响力和辐射力。

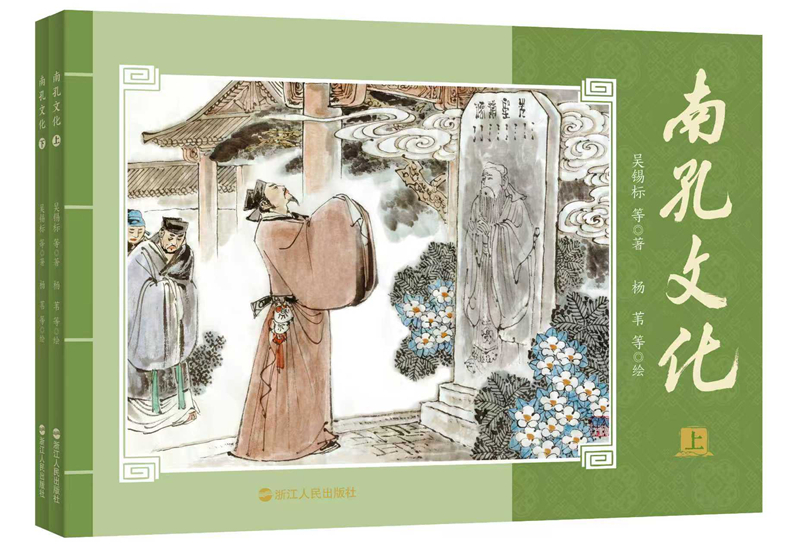

此前,沟溪村虽拥有深厚的南孔文化,但其文化内涵与独特价值仍缺乏充分挖掘。“加强沟溪南孔文化研究,十分迫切和重要。”吴锡标潜心钻研,在2024年12月由浙江人民出版社出版的《南孔文化》中,基于详实的史料、严谨的考据,以较大篇幅第一次系统、清晰地梳理了沟溪南孔文化的深厚历史渊源、独特的文化风貌及当下的传承现状,为相关研究与传播奠定了重要基础。为推动学术成果走出书斋,他策划创作了连环画版《南孔文化》,日前由浙江人民出版社出版。该书以图文并茂、通俗易懂的形式再次将沟溪南孔文化呈现在广大读者面前,进一步扩大了沟溪南孔文化的传播力。

孔氏总厅、四房厅等孔氏古建筑,是村庄深厚文脉的无声见证,也是吴锡标经常驻足的地方。他多次开展实地调查与专题座谈,全面了解掌握南孔文化资源,为其保护和利用提供专业指导。他积极与衢州市书法协会、衢州市诗词楹联学会合作,邀请近20位中国书法家协会会员,为沟溪古建创作以儒家文化和沟溪南孔文化为主题的对联、匾额,并于今年5月全部安装到位。他将村里的亭子命名为“诗礼亭”,并亲自为其题写匾额。各体皆备的对联、匾额,犹如主题书法展览,使为古村落平添了独特的文化气息,成为诗画风光带上的一道独特风景。

文化传承的使命必须面向未来。在由沟溪孔氏尼山私塾演变而来的沟溪小学,一场巧妙融入本地场景、工艺、民俗等乡土元素的示范课生动展开。作为策划者,吴锡标与衢州市陶行知研究会、衢州市教育学会合作,精准对接教学需求,将城市优质教育资源引入乡村。他说:“送教不是单向输出,而是要让课堂‘接地气’,激发乡村教师活用本土资源的创新意识。”课后,他组织城乡教师就“乡土资源与核心素养融合”主题展开研讨,希望建立以文化特派员为纽带的城乡教研机制,为南孔文化研学等提供支持。

如今行走沟溪,南孔文化不再是遥远的回响,而是融入村庄的生动实践。在吴锡标与多方合力的推动下,沟溪村的南孔文化底蕴正转化为乡村振兴的坚实步伐。

从贺邵溪村“一红一绿”故事的生动讲述,到东案乡金源村老宅的焕新蝶变;从常山县芳村镇园区新村的欢声笑语,到沟溪村千年南孔文脉的深度激活,衢州学院的文化特派员们充分发挥桥梁纽带作用,以文化为笔,以乡村为卷,绘就了一幅幅校地融合的动人图景。

浙公网安备33080202000121号

浙公网安备33080202000121号